Passing the Port

siehe "Hoggit"

Patamar

Patamar ist der Name einer modernen mit Bulldozern angelegten Weinbergsterrasse. Anders als die historischen ummauerten Terrassen, in denen die ältesten Portweinberge angelegt sind, werden patamares nicht von Trockensteinmauern gestützt, sondern durch hohe Erdwälle abgegrenzt. In den 1970er und 80er-Jahren wurden patamares in weiten Teilen des Dourotals angelegt. Heute werden jedoch viele durch die Technik der vinha ao alto ersetzt: vertikale Rebreihen, die senkrecht die Berge hinauflaufen und gegenüber den patamares einige Vorteile, insbesondere für die Umwelt und die Lesequalität besitzen. Allerdings kann diese Technik nur an Hängen bis maximal 30 Grad Hangneigung angewandt werden. Auf Taylor's Weingütern wurden viele patamares durch neue Terrassen ersetzt, die man nach einem vom Weinbauteam der Firma entwickelten nachhaltigen Weinbaumodell anlegte.

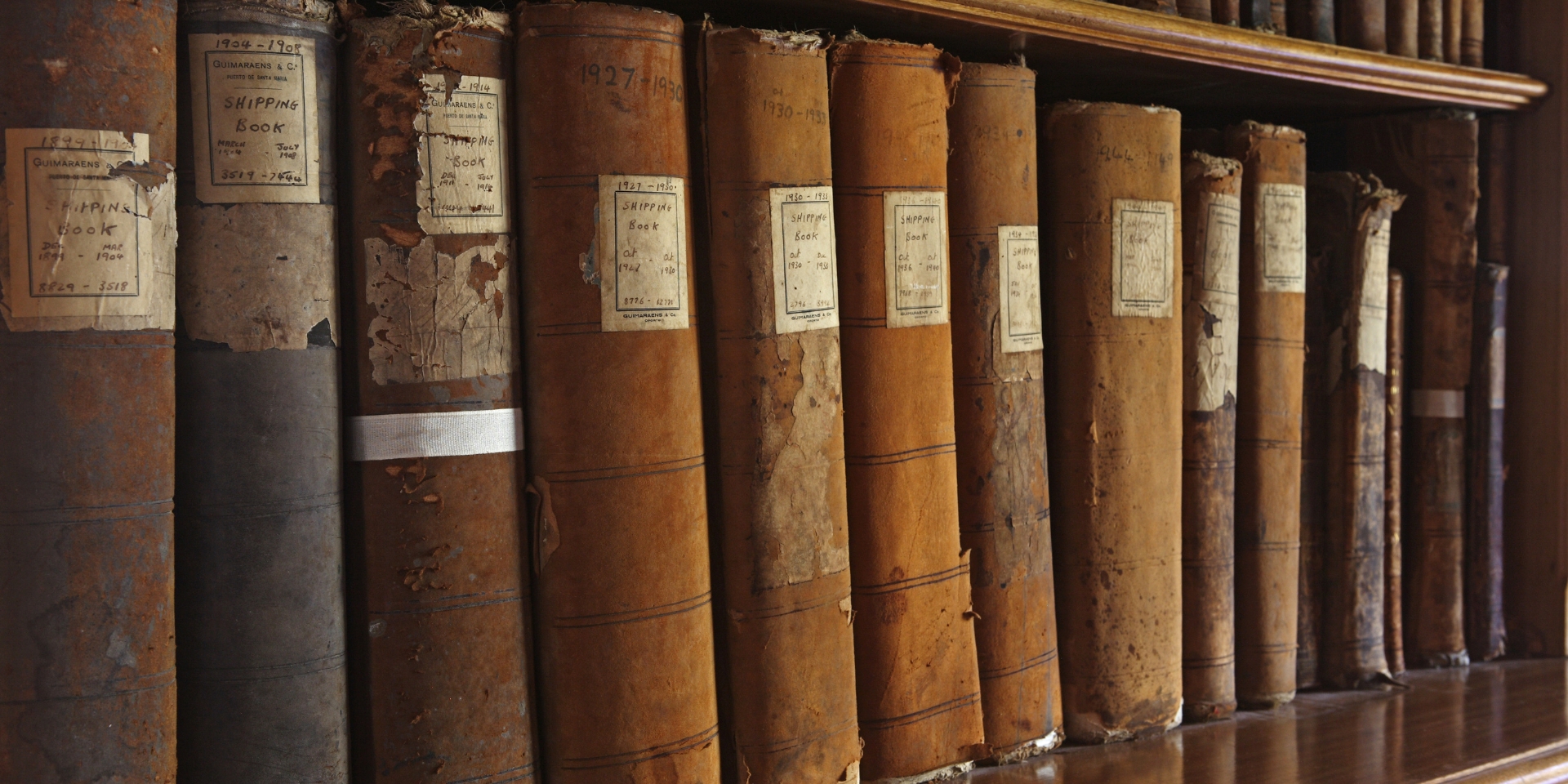

Pipe

Das pipe ist heute eine Volumeneinheit von 550 Litern. Produktionsmengen von Portwein werden im Allgemeinen in pipes angegeben. Bevor man Portwein in Flaschen versandte, handelte man ihn als Loseware in Fässern oder Containern. Die Fässer, in denen man Portwein verschickte, hießen pipes und ihr Fassungsvermögen betrug 534 Liter. Es gab auch Teilgrößen des pipes, wie hogshead (halbes pipe), quarter (Viertel) und octave (Achtel). Wohlhabende Einzelkunden bestellten zuweilen ein ganzes pipe Portwein' bei ihrem Händler; für den eigenen Genuss oder um sie als Geschenk für einen Familienzuwachs in den Keller zu legen. Gewöhnlich setzte man das pipe mit 60 Dutzend oder 720 Flaschen gleich. Das pipe ist nicht zu verwechseln mit der größeren pipa, die man zur Reife der Portweine verwendet und die immer aus Eichenholz gefertigt ist, während ein pipe zum Transport auch aus Kastanienholz sein konnte. Siehe auch 'Holzfass' und 'Traditionelle Maßeinheiten

Portweinglas

Die Hauptanforderungen an ein Portweinglas sind, dass es groß genug für den vollen Genuss der Portweinaromen sowie aus hochwertigem Glas hergestellt sein sollte. Ein spezielles Portweinglas ist also kein Muss. Ein hochwertiges Weißweinglas ist ein sehr guter Ersatz. Natürlich gibt es exzellente Portweingläser, wie jene der berühmten österreichischen Glasmanufaktur Riedel. Selbsternannte Portweingläser in Fingerhutgröße oder Tulpenform, wie klassische Sherrygläser, sind dagegen ungeeignet. In ihnen können die Portweine ihre Aromen nicht vollkommen entfalten und wir sie nicht genießen. Siehe auch ’Portweingläser & Accessoires’

Portweinzange

Der Korken eines sehr alten Vintage Ports kann über die Jahre brüchig werden, sodass es schwierig ist, ihn mit dem Korkenzieher zu entfernen. In solchen Fällen kommt die Portweinzange zum Einsatz, mit der man die Spitze des Flaschenhalses (inklusive dem darin steckenden Korken) abschneidet. Die Zange wird über einer starken Flamme oder in der Glut des Kaminfeuers auf eine sehr hohe Temperatur erhitzt und nun etwa einen halbe Minute um den Flaschenhals gedrückt, dann weggenommen und dieselbe Stelle sofort mit einem kalten, feuchten Tuch umwickelt. Durch den abrupten Temperaturwechsel bricht das Glas entlang einer sauberen Bruchstelle, oft mit einem klar vernehmlichen ’pling’ und die Flaschenhalsspitze lässt sich abnehmen. Gleichwohl verlangt der erfolgreiche Einsatz der Zange einige Erfahrung. Meist kommt sie eher als Show-Act zum Einsatz, während wir „schwierige Korken" traditionell mit Geduld, Gefühl und dem Korkenzieher entfernen.

Prä-Phylloxera-Weine

Dieser Ausdruck bezieht sich auf die Zeit bevor die Reblaus, lat. phylloxera vasatrix in den 1860er- und 70er-Jahren nach Europa kam und zahllose Weinberge zerstörte. Ein Prä-Phylloxera-Wein stammt von Reben, die schon vor der Reblausplage im Weinberg gepflanzt waren. Ein besonders kostbares Beispiel eines solchen Weines ist Taylor's ‚Scion’. Um die europäischen Reben vor der Reblaus zu schützen, werden sie noch heute auf reblausresistente amerikanische Unterlagsreben aufgepfropft. Der Begriff Prä-Phylloxera wird leider manchmal etwas ungenau zur generellen Bezeichnung wurzelechter Reben verwendet, die wie in Vor-Reblauszeiten nicht aufgepfropft sind. Siehe auch 'Reblausplage'

discover more